特 徴

|

1)かたちは冊子で、料紙は斐紙で、料紙は斐紙を使用しています。

今日の縦書の本と同じく、右からめくっていくかたちです。絵巻物も奈良絵本と称することがありますが、絵巻は絵巻、絵本は絵本と区別したほうが便利でしょう。

また使用される紙は斐紙の中でも鳥の子紙という厚手の両面書きのできるものや、質は落ちますが、やわらかい

鳥の子紙(室町後期) 100倍 楮紙(江戸後期) 100倍

2) 主に

パッと見で、右側に綴糸があるかないかでわかります。

横型本とは横長の本のことで、装丁はほとんど袋綴です。

3) 主要な絵の具は岩絵具・泥絵具です。

絵の具には岩石を粉末状にしたものがもっぱら使われます。これらは水に入れても溶けないので、膠汁などを接着剤に使って紙面に定着させます。墨は主に下書や輪郭線、画中画の屏風絵などに使われます。

赤茶色の顔料の上に墨が引かれている(200倍) 胡粉(貝殻の粉末)の上に金箔が付いている(200倍)

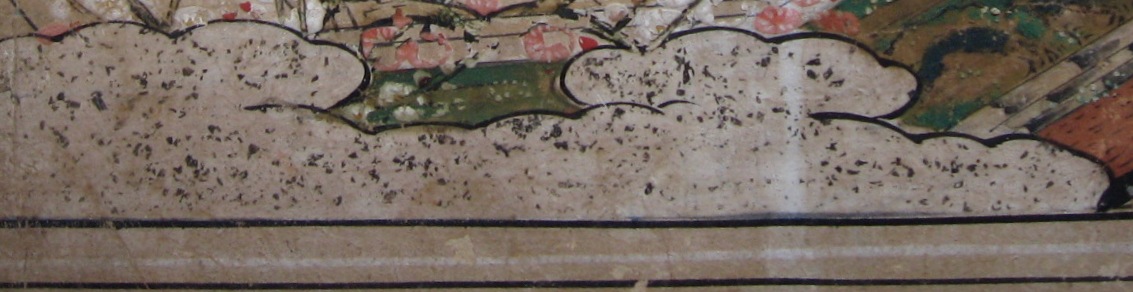

4) 絵の天地には〈霞〉が取り入れられ、また〈雲形〉もしばしば描かれています。

一番上に掲げた挿絵にみられるように、上と下に描かれている2〜3層のバーのことを〈霞〉と称します。

そのうち、横棒が直線で、角が丸みを帯びたものがもっとも多くみられるもので、武具の

すやり霞 雲形

また、モクモクとした〈雲形〉が金や銀の箔や

要するに、霞はほとんどすべての挿絵に見られますが、そこに雲形も取り込まれているものが奈良絵本にはたくさんあるのです。

霞の上に描かれた雲形。古い奈良絵本には金銀以外に手の込んだものが見られます。

5) 対象となる作品は多く室町時代の短編物語(お伽草子)です。

あくまで目安ですが、物語世界は中昔のことを描いた短編物語が中心です。

→対象作品

6) 本文は平仮名が主であり、漢字は従です。

平がなに漢字交じりの本文ということです。もちろん、漢文体も使用されますが、それが仮名文に優先されることはありません。

7) 室町時代後期〜江戸時代中期に制作されたものです。

上限については室町時代後期としましたが、この点は曖昧です。なぜなら現存本には制作時期が明記されておらず、制作を裏付ける記録も存在が確認されていないのですから。つまりこの上限設定は主観的判断に基づいています。しかしその主観は室町後期、すなわち16世紀の書風や画風との比較による類推に基づいており、とりあえず、拠り所としておくことは適切な判断であろうと考えます。

下限を江戸中期としたのは、元禄期の制作を裏付ける資料が存在することによります。より具体的には18世紀前半を想定できると思われます。また、東洋大学附属図書館蔵『ちやうごんか』(列帖装・半紙・3帖)の表紙裏反古に俳書『ひむろ』が用いられています。これは表紙の修補として後に裏打ちされたものか、それとも原装段階からのものか判然としませんが、注目に値する事例といえましょう。同様に、國學院大学図書館蔵『月々のあそび』(袋綴・特大・2冊)の箱の底に「享保拾八年(1733)丑之四月吉日」と墨書があります。これもどの段階で書いたものか明確ではありませんが、制作当初のものという可能性が高いのではないと思われます。

8) 制作関係者(書写者・絵師など)は明記されていません。

制作関係者が明記されないということは、無名絵師の手になる作品であるということでありましょうが、〈無い〉という点が奈良絵本の特徴になっていることは否定できないといえます。

9) 絵巻物の制作と密接な関係があります。

書風や画風の類似性からだけでなく、表紙や本文料紙(とくに装飾の在り様)といった書誌的側面からも絵巻との関係が密接であったことはうかがわれます。絵本のすべてにおいてこの関係が指摘できるというのではありませんから、絶対的条件とはいえませんが。